非物质文化遗产是我国优秀传统文化的文脉基因,凝聚着中华民族的智慧结晶,承载着人民对美好生活的向往。快手通过“短视频+直播”为非遗项目传承与发展提供了机遇和平台,繁荣的内容生态也让优秀传统文化与非遗传承人在快手得以更好地传播与实现价值。

据《2025快手非遗生态报告》显示,非遗相关视频年播放量达1780亿次,日均直播近万场;国家级非遗戏剧项目覆盖率达98.2%,传统曲艺类覆盖率达94%。年轻群体的广泛参与为传统技艺注入新活力,推动非遗内容持续繁荣发展,快手正逐步构建起非遗传承的新场景。

据统计,我国现有国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性传承人逾10万人。但在偏远地区,许多非遗传承人因缺乏关注与支持,面临技艺传承困难、收入水平偏低、受众渠道狭窄等多重困境。快手公益基金会发起“非遗传习学堂”项目,通过系统性帮扶,助力困境中的非遗传承人提升数字化能力、拓展市场空间,推动传统技艺真正“活起来”并“传下去”。

青海高原上非遗传承年轻力量

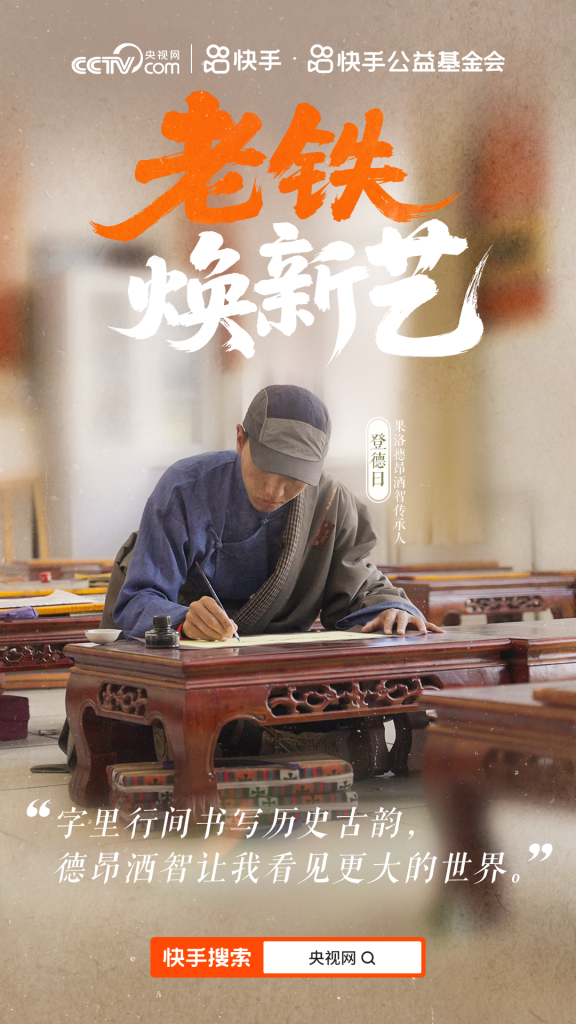

在青海高原地区,一些富有民族特色的非物质文化遗产项目承载着深厚的民族记忆,延续着非遗技艺的传承。在青海省果洛藏族自治州达日县民族中学,果洛德昂洒智(藏文书法)第九代传承人登德日正在书法教室内为学生们讲授德昂洒智书法课程。课堂上,他一边讲解书写技巧,一边在黑板上进行示范,学生们则全神贯注,跟随他的一笔一画认真练习藏文书法。

“能在学校里教孩子们学习德昂洒智,将这项技艺传承下去,是我感到非常荣幸的事情。同时,我自己也通过德昂洒智看到了更广阔的世界。”登德日说道。据介绍,登德日学习和从事德昂洒智已有近20年,是果洛德昂洒智第九代传承人。在日常生活中,除了在学校授课外,他还通过快手平台发布自己的书法作品,让更多人通过短视频了解到这项高原上的非遗技艺。

登德日表示:“通过快手平台,德昂洒智得到了更广泛、更深入的传播。网友们的积极反馈让我收获了许多温暖与鼓励,也更加坚定了我继续做好这项事业的决心。”据了解,登德日在2024年参加快手公益基金会“非遗传习学堂”项目后,获得了更多进校园、进社区为学生和村民授课的机会,不仅实现了个人收入的增长,改善了家庭生活,还受邀前往北京参与非遗活动,看到了更广阔的世界。

在果洛州久治县门堂乡,一位29岁的姑娘正在黄河女儿湾的山谷间弹奏藏族传统乐器扎木念,悠扬的琴声随风回荡。她的名字叫汉措,是藏族乐器扎木念的第四代传承人,学习这门技艺已有九年。“扎木念的悠扬旋律能让我内心平静,也是陪伴我度过迷茫与低谷的坚定力量。”目前,汉措在门堂乡的一所职业技能学校教授扎木念弹唱课程,学生人数已超过百人。

汉措说道:“我从小就喜欢唱歌和演奏乐器,在音乐方面也有些天赋,很幸运被学校推荐去学习扎木念,这改变了我的人生轨迹。” 据她介绍,自己家境十分困难,因经济原因在学习扎木念的过程中遭遇过许多挫折。在西藏求学的两年间,她白天上课,晚上到餐厅驻唱,一度曾想过放弃,但出于对音乐的热爱和一股不服输的信念,最终还是坚持了下来。

“如果没有学习扎木念,我可能在牧场放牛,扎木念是我最好的伴侣。”汉措说。在她看来,扎木念改善了生活,同时也在考虑如何将扎木念更好地传承下去。今年年初,汉措报名参加了快手公益基金会“非遗传习学堂”项目,在快手的支持下,她获得了更多走进学校和社区授课的机会,让更多的孩子了解并且爱上传统音乐。在实现技艺传承的同时,也增加了收入,让自己和家庭的生活越来越好。

三晋大地蕴育坚韧非遗传承精神

在山西省刘家堡村,西华门舞狮训练基地里已经传出孩子们晨练的声音。“今天先练习大跳,再练习坐头,狮头狮背准备好!”“狮背马步要扎稳,狮头不要前倾向下看!”西华门舞狮省级传承人岳成云指导孩子们练习舞狮基本功。“我是2009年开始接触西华门舞狮,在这之前一直学习的是南狮,回到山西拜师后就一直在从事西华门舞狮教学和传承工作”。

据岳成云介绍,西华门舞狮在保持北派舞狮摇头晃脑、动作大开大合特点的基础上,融合了南狮的步伐上凳飞跃等技巧,并结合当地民俗创新了“下崽子”等经典动作,进一步提升西华门舞狮的观赏性和技术性。“非遗项目传承要守正也需要创新,我经常鼓励孩子们在舞狮技巧和动作上大胆创新,但是传统特定的步伐神情不能改变,要做观众真正喜欢看的内容。”唯有守正创新,非遗技艺才能真正走进大众视野,融入现代生活。

“我教孩子们都是免费的,团队目前的收入主要来自开业、结婚、乔迁等场合的演出费用,能够勉强维持日常开销和人员工资。”岳成云也谈到了团队当前面临的困境。他表示,自己报名参加快手公益基金会“非遗传习学堂”项目,希望提升短视频制作能力,通过优质作品让更多人关注这项非遗技艺,了解非遗传承人背后的生活,进而争取更多演出机会,为西华门舞狮的传承与发展创造更加有利的条件。

与岳成云同在山西省的另一位非遗技艺传统耍大杆传承人牛金良,14岁从河北来到山西打工,牛金良从小喜欢豫剧,但因家庭贫困未能系统学习。在山西打工期间接触到传统耍大杆,开始正式拜师学艺,从最初不被重视到成为师傅最满意的弟子,牛金良讲述了传承之路的坎坷:“过去冬天在学校烧锅炉不能睡觉,天还没有亮就开始练习,温度特别低,每天重复练习抬杆、扔杆、接杆,从细杆到粗杆,重量也一直在增加,现在创新出了从单杆到双杆的技艺”。

据牛金良介绍,他在练习耍大杆之外,还特别喜欢豫剧,2010年在太原组建豫剧团,每逢节日和假期为社区居民开展惠民演出。“从小有个梦想,特别爱唱豫剧,经常与票友一起探讨戏曲艺术。”牛金良说道,目前豫剧团有60多人,运营经费主要依靠政府补贴和个人积蓄,剧团运营困难时曾多次想过放弃,但始终秉持“只能进不能退”的信念坚持下来,这种传承精神带动了很多年轻人参与,许多老艺术家也愿意跟随他共同推动豫剧的传承与发展。

短视频直播平台的快速发展让牛金良看到了非遗技艺传播的新机会。他开始通过快手平台记录耍大杆和剧团训练演出的内容,得到了众多网友的喜爱和点赞。牛金良表示:“线上传播有助于提升非遗的知名度,吸引更多观众。我希望让更多人了解这些非遗技艺,不止于表面,更能了解到非遗传承人在背后付出的努力与艰辛”。

2024年快手公益基金会发起“非遗传习学堂”项目,是国内首个通过互联网平台优势,对困境传承人提供帮扶的项目。从困境帮扶、提升发展、非遗传播、硬件支持四个维度切入,通过授课指导、视频创作及账号运营培训,帮助传承人更好地将非遗技艺传承下去。截至目前,“非遗传习学堂”项目支持超过100名传承人,授课场所覆盖200所乡村学校和社区,预计将惠及非遗兴趣人群超60000人。

非遗技艺从面临困境到焕发新生,快手通过科技与公益的双重力量,为非遗传承探索出一条创新路径。未来,快手将持续助力非遗项目传承与发展,打造困境非遗传承人帮扶的“快手模式”,让传统技艺在新时代焕发活力,共享科技发展带来的丰硕成果。